1 – Introduzione

Perché le spalline contano

In moda, il potere comincia dalle spalle. Prima ancora dei colori o dei materiali, è la linea delle spalle a dettare il capo, risultando larga o cadente, sagomata, a mezzaluna, raglan; le spalline sono architettura applicata al corpo. Allargare le spalle significa occupare spazio. Nella vita sociale lo spazio non è neutro: chi ne occupa di più, di solito, parla prima, guida, impone il ritmo. Le spalline simulano questo privilegio, dilatano il perimetro della persona, trasformano una figura in presenza, un corpo in posizione. In ogni epoca abbiamo indossato segni che dicessero “comando io” senza aprire bocca. Le spalline sono uno di questi segni: alzano la linea delle spalle, disegnano un profilo a T o a V, creano immediatamente un’idea di autorità, prima ancora che la mente se ne accorga. Le spalline suggeriscono rango, responsabilità, centralità. Una giacca senza spalline è un invito alla confidenza; con spalline importanti è un promemoria di distanza. Indossare spalline è come salire su un piccolo piedistallo. È una armatura sociale: protegge, sostiene, mette ordine. Non a caso tornano ogni volta che la società rinegozia ruoli e poteri, sul campo, in ufficio, sul red carpet. Questo articolo seguirà il suo percorso dalle origini militari alla couture, dagli anni Trenta al power dressing degli Ottanta, fino ai revival contemporanei. Per capire come un rinforzo nascosto sia diventato un megafono visivo: un centimetro in più sulle spalle che cambia tutto il resto.

2 – Origini militari

Le spalline come segno d’armi

Prima di diventare un vezzo sartoriale, le spalline furono una faccenda militare. Nel XVIII e XIX secolo, in piena epoca di guerre napoleoniche e imperi coloniali, le spalle dei soldati europei si allargarono a colpi di ornamenti e rinforzi. Non era solo estetica: sulle spalle si giocava il linguaggio visivo del potere. Le uniformi napoleoniche sono forse l’esempio più noto. Gli ufficiali francesi, ma anche i loro rivali britannici e prussiani, indossavano spalline ricamate in filo d’oro o d’argento, con frange che segnalavano immediatamente il grado: più ricche erano le decorazioni, più alto era il rango. La funzione, però, non era solo simbolica. In origine le spalline avevano anche un ruolo protettivo: erano piccole corazze di stoffa e metallo che potevano attutire un colpo di lama o impedire che la cinghia della bandoliera scivolasse dal braccio. La spalla era il punto di contatto tra corpo e armi: rinforzarla significava rendere il soldato più efficiente. Le spalline diventarono presto un codice internazionale. Negli eserciti coloniali, soprattutto quelli britannici e francesi, erano un marchio di riconoscibilità immediata. In parate, battaglie e cerimonie, le spalle ornate trasformavano l’individuo in vessillo. Non a caso, nel XIX secolo, le spalline si diffusero come ornamento universale delle uniformi: dai cosacchi russi con le loro epaulettes di pelliccia, agli ufficiali americani della Guerra Civile. La spalla militare era il biglietto da visita di un’epoca in cui il potere si indossava letteralmente.

3 – Le spalline nell’Ottocento e primo Novecento

Dalla caserma al guardaroba

Nell’Ottocento, il confine tra divisa militare e abbigliamento civile si assottigliò. La borghesia in ascesa non solo guardava all’aristocrazia come modello, ma prendeva in prestito dall’uniforme la sua grammatica di autorità. La giacca maschile strutturata, con la spalla ben costruita e il petto ampio, nacque proprio da lì. La moda maschile dell’Ottocento, il frac, la redingote, il tight, rafforzava la spalla come punto di equilibrio del corpo. La spalla doveva essere ferma, squadrata, rassicurante. Era l’opposto della morbidezza: un messaggio di controllo e forza. E le donne? Nel tardo Ottocento, le giacchette femminili per l’equitazione e i primi tailleur da passeggio presero a imitare la linea maschile, con spalle più dritte e un taglio che abbandonava la mollezza dei corsetti. Era un primo passo verso un’appropriazione simbolica: la donna che indossava un capo “maschile” assumeva anche l’autorevolezza che quel capo trasmetteva. Il primo Novecento accelerò il processo. Durante la Prima guerra mondiale, la necessità di un abbigliamento pratico e sobrio per le donne impegnate in fabbriche, ospedali e uffici rese naturale l’adozione di giacchette dal taglio militare. Non si trattava più di imitazione, ma di funzione: serviva libertà di movimento, serviva forza. E così la spalla, rinforzata e geometrica, diventava metafora visibile di un ruolo nuovo. Già prima delle avanguardie stilistiche, la spalla cominciava a raccontare una trasformazione sociale. Dal comandante all’impiegato, dall’ufficiale all’operaia, la linea delle spalle era un manifesto silenzioso di potere e di emancipazione.

4 – Elsa Schiaparelli e gli anni ’30

La spalla diventa arte

Negli anni ’30, le spalline lasciarono la rigida logica militare e diventarono strumento di audacia nella moda femminile grazie a Elsa Schiaparelli. La stilista italiana, che operava a Parigi, non si limitava a vestire le donne: le plasmava come sculture viventi. Le spalline ampie dei suoi abiti non erano un dettaglio casuale, ma un elemento di costruzione della silhouette, capace di conferire autorità, drammaticità e presenza scenica. Schiaparelli guardava alle divise come a un vocabolario estetico da reinventare. Le linee squadrate, le spalle accentuate, i ricami strutturati erano scelte audaci in un’epoca in cui la donna doveva ancora lottare per occupare spazio sociale, e le spalle diventavano una sorta di “armatura sartoriale”. La stilista si confrontava con l’arte surrealista: Salvador Dalí, Jean Cocteau e Man Ray furono suoi collaboratori e ispiratori. I dettagli delle sue collezioni, come spille gigantesche, spalline architettoniche, bottoni dalle forme insolite, rompevano la tradizione, sfidando le aspettative di genere e trasformando l’abito in dichiarazione di personalità. Il contrasto con Gabrielle “Coco” Chanel era evidente. Chanel, pioniera della libertà femminile, preferiva linee morbide, tessuti fluidi, silhouette che accompagnassero il corpo. Schiaparelli, invece, voleva dominare lo spazio, fare in modo che la donna non passasse inosservata. Dove Chanel suggeriva leggerezza, Schiaparelli imponeva presenza. Le sue spalline erano il manifesto visivo di una femminilità audace e indipendente. Negli anni ’30 le spalle smisurate di Schiaparelli fecero un passo fondamentale, aprendo la strada alle sperimentazioni dei decenni successivi.

5 – Il dopoguerra e gli anni ’40

La spalla come simbolo di pragmatismo

Durante la Seconda guerra mondiale, la moda femminile subì una metamorfosi dettata dalla necessità più che dal desiderio estetico. I tessuti scarseggiavano, i colori erano razionati e l’abbigliamento doveva essere funzionale: nascevano gli abiti Utility Clothing, in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, linee sobrie e rigorose progettate per resistere all’uso quotidiano senza sprechi. In questo contesto, la silhouette a V, con spalle leggermente allargate e vita stretta, diventò standard. Le spalline non erano più decorazione frivola ma dettaglio pratico, strutturale, simbolico. Conferivano equilibrio a una figura che doveva essere al tempo stesso femminile e in grado di lavorare in fabbrica, guidare mezzi o sostenere i ruoli sociali imposti dal conflitto. Indossare un abito con spalle squadrate era un modo silenzioso di affermare resilienza e autonomia: la donna resisteva, anche nella forma dell’abito.

6 – Il trionfo degli anni ’80

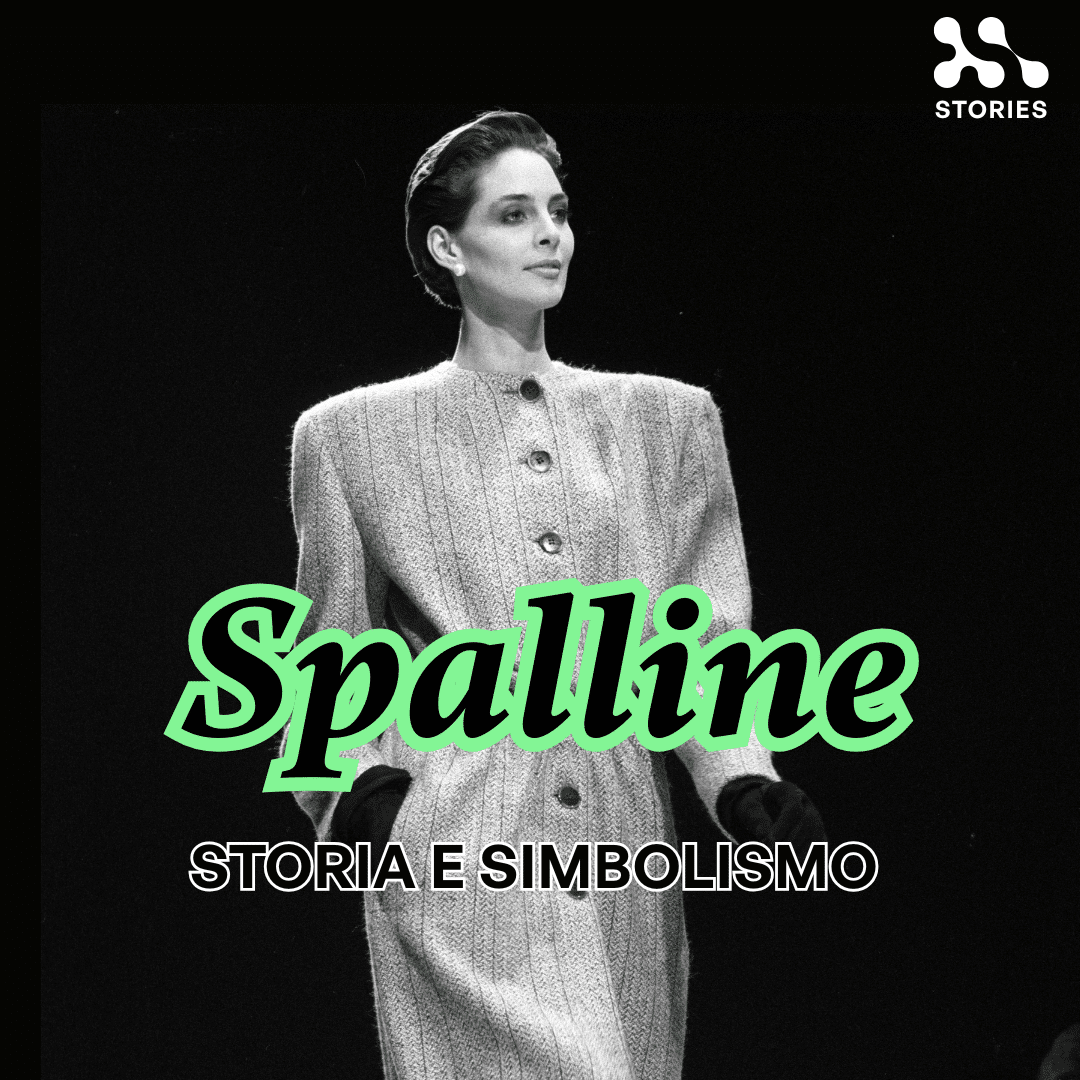

Il power dressing

Tre decenni dopo, le spalline raggiunsero il loro apice simbolico con il power dressing. Negli anni ’80, l’ingresso massiccio delle donne nel mondo del lavoro e nelle posizioni manageriali trovò una traduzione estetica nelle giacche dalle spalle larghe, imbottite e strutturate. Stilisti come Giorgio Armani, Thierry Mugler e Claude Montana progettavano capi che trasformavano la silhouette femminile, evocando sicurezza, autorità e presenza. Il messaggio era chiaro, occupare spazio e farsi ascoltare. Le spalline diventavano metafora di potere, riprendendo l’antica lezione militare ma adattandola a uffici, riunioni e passerelle. Icone culturali come Joan Collins in Dynasty o figure politiche come Margaret Thatcher incarnavano questo concetto: le spalle larghe non erano solo moda, erano dichiarazioni di leadership.

7 – Ridimensionamento e revival

Le spalline tra anni ’90 e oggi

Negli anni ’90 e 2000, la moda voltò pagina. Il minimalismo diventò culto: linee morbide, tessuti leggeri, silhouette naturali. Le spalline smisurate degli anni ’80 erano considerate eccessive, quasi teatrali, e scomparvero dalla quotidianità. Erano viste come reliquie di un decennio di ambizione esibita, ingombrante e ostentata. Eppure, la storia non le ha dimenticate. A partire dagli anni 2010, le spalline tornarono sulle passerelle in chiave contemporanea. Saint Laurent, con Anthony Vaccarello, e Balmain, sotto Olivier Rousteing, le reintrodussero come elemento di drammaticità e potenza estetica, reinterpretandole per silhouette moderne e tessuti innovativi. Non erano più armature militari né simboli di status aziendale: diventavano dichiarazioni artistiche, un ponte tra storia e contemporaneità. Significato culturale e psicologico delle spalline. Le spalline non sono mai state solo un dettaglio sartoriale: hanno una funzione simbolica profonda. Originariamente nate come protezione fisica – rinforzi per il contatto con armi e attrezzature militari – col tempo sono diventate simboli di protezione psicologica. Indossare un capo con spalle marcate trasmette sicurezza, autorità e capacità di farsi notare senza dire una parola. Occupare spazio con le spalle significa preservare confini sociali, affermare presenza, comunicare potere. Che si tratti di un’ufficiale napoleonico, di una donna in tailleur anni ’80 o di una passerella contemporanea, il messaggio rimane coerente: le spalle parlano per chi le indossa. In sintesi, le spalline sono diventate un vero linguaggio visivo, capace di attraversare secoli e contesti, da simbolo di rango a strumento di empowerment, fino a icona di stile e teatralità moderna.

8 – Conclusione

Le spalline come specchio sociale

Le spalline non sono mai state solo un vezzo estetico. Attraverso i secoli, hanno raccontato una verità semplice ma potente: occupare spazio è un atto politico e sociale. Che si tratti di un ufficiale napoleonico, di una donna negli anni ’40 o di un’icona di power dressing negli anni ’80, la linea delle spalle comunica autorità, presenza e controllo. L’uso maschile e femminile ha sempre avuto sfumature diverse. Negli uomini, le spalline segnalavano grado, disciplina e forza fisica; nelle donne, soprattutto a partire dal Novecento, diventavano strumenti di empowerment, mezzi per occupare spazi sociali tradizionalmente riservati agli uomini, una “armatura sartoriale” che combinava estetica e potere. Ogni ritorno delle spalline sulle passerelle o nel prêt-à-porter non è mai casuale né puramente estetico: racconta sempre un bisogno di forza, di visibilità, di presenza, adattandosi ai codici e alle esigenze di ciascuna epoca. In questo senso, la storia delle spalline è anche la storia dei nostri rapporti con lo spazio, il potere e l’identità: un piccolo dettaglio sartoriale che riflette grandi trasformazioni sociali. Le spalle, in fondo, parlano prima ancora che noi apriamo bocca.

A cura di Antonio Di Pierro